Ü-Eier für die Kinder

In der Karwoche 1986 besuchte ich meine Verwandtschaft in Ost-Berlin. Erinnerungen an ein Stück aufpolierte DDR vor 35 Jahren.

Von Ulf Buschmann

Eier färben und suchen gehört zur Tradition. Schließlich ist Ostern, und es ist das höchste christliche Fest. Aber von der Kreuzigung Jesu, von Golgata, von Jüngern ist nicht die Rede. Die Kinder sollen ihren Spaß beim Eiersuchen haben. Vor allem würden sie sich über Überraschungseier freuen. Wie bitte? Ü-Eier als Osterüberraschung? Manch einer dürfte nicht schlecht staunen. Aber so war es eben damals, in der Woche vor Ostern – in der Karwoche. Die verbrachte ich vor 35 Jahren in Ost-Berlin.

Die schriftlichen Abiturprüfungen waren geschrieben, die mündliche hatte ich versägt, und bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse dauerte es zweieinhalb Monate. Also nutzte ich die Zeit bis zum Beginn meines Jobs auf der Norddeutschen Steingut für einen mehrtägigen Besuch meiner Verwandtschaft. Von Montag, 24., bis Karsamstag, 29. März 1986, war ich in der „Hauptstadt der DDR“ – Erinnerungen, die bis heute nachwirken.

Der Potsdamer Platz im Jahr 1983. Foto: Ulf Buschmann

Ü-Eier aus dem Intershop

Die Ü-Eier kaufte ich einen Tag vor meiner Abreise im Intershop am Bahnhof Friedrichstraße. Zu sehen bekam ich die Kinder damals nicht. Dies hatte nicht nur mit der begrenzten Zeit zu tun. Die Kinder waren sozusagen Opfer der Umstände: Einem Teil meiner Verwandtschaft waren Westkontakte untersagt. Ich fand es schade, aber als damals 20-Jähriger dachte ich darüber nicht weiter nach.

Ebenso wenig machte ich mir darüber Gedanken, dass mich meine Tante am Bahnhof Friedrichstraße nicht alleine empfing. In ihrer Begleitung war ein junger Mann, einige Jahre älter als ich. „Das ist J.“, stellte meine Tante uns vor, „er ist Student. Ich tippe für ihn seine Diplomarbeit.“ Ich freute mich, dass J. ein Auto hatte und wir nicht mit dem Auto ganz bis zum Ost-Berliner Tierpark fahren mussten. Schließlich war mein Zampel, ein Mittelding zwischen Seesack und Koffer auf Rollen, zum Bersten voll und entsprechend schwer.

Die Friedrichstraße im damaligen Ost-Berlin im Jahr 1988: So habe ich diese auch erlebt. Foto: Gerd Danigel/CC BY-SA 4.0

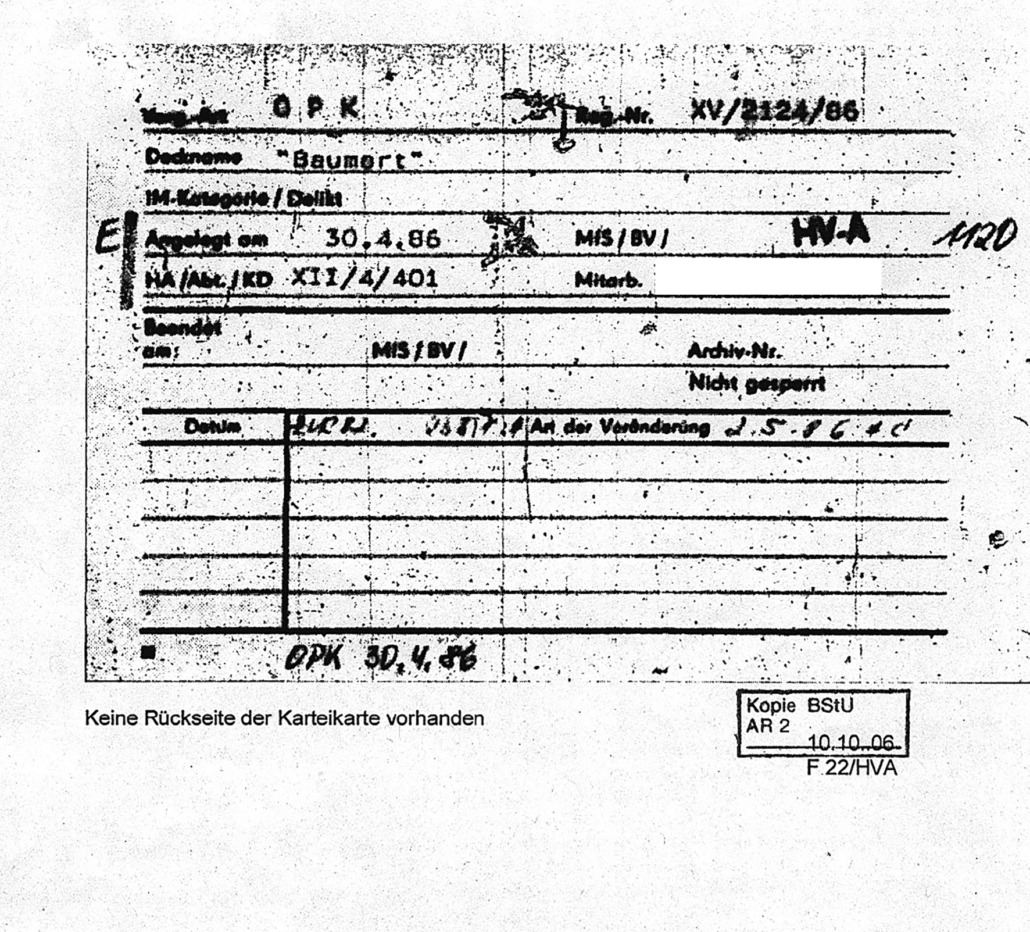

Ziel einer Operativen Personenkontrolle

Erst knappe 30 Jahre später erfuhr ich, dass J. kein Student war, sondern ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Da ich aus dem Westen kam, war ich automatisch das Ziel einer OPK, einer Operativen Personenkontrolle. Dies alles konnte ich den drei Karteikarten sowie einem Schreiben des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik entnehmen – besser bekannt ist sie unter ihrem kurzen Namen: Stasiunterlagen-Behörde. Und da eben dieser J. mit Klarnamen auf den Karten verzeichnet ist, habe ich nachvollziehen können, wann er wo im MfS arbeitete.

Zurück zu meiner Ankunft: Ich freute mich, meine Tante zu sehen. In J.s Wartburg ging es zu meiner Tante. Auf der Fahrt dorthin verstanden J. und ich uns sofort, wir unterhielten uns angeregt. Meine Tante erkundigte sich nach meinen Eltern und den anderen Verwandten in Bremen. Bei ihr angekommen gab es erst mal das, was ich bei früheren Tagesbesuchen lieben gelernt hatte: Spiegeleier.

Marxismus und die deutsche Frage

Während meine Tante in der Küche stand, kamen J. und ich ins Gespräch. Unser Thema: der Marxismus. Da konnte ich gut mithalten, denn der stand im zweiten Halbjahr von Klasse 12 auf dem Lehrplan. Auch etwas anderes war an diesem Abend noch Thema: die deutsche Teilung beziehungsweise die deutsche Frage nach 1945. Auch hier konnte ich auftrumpfen – es war das Thema meines dritten Abiturfachs: Politik und Gemeinschaftskunde. Ich sei aber gut informiert, befand J. als er ging. Heute würde ich mal sagen: Ich war keine Gefahr für die DDR.

Ich packte meine Sachen aus und machte meiner Tante eine große Freude. Im Gepäck hatte ich die Klassiker aus dem Westen: Zigaretten, Kaffee und Schokolade. Das alles hatte der Zoll an der damaligen innerdeutschen Grenze kontrolliert. Davor hatte ich ziemlichen Schiss. Aber der Zöllner, der mich abfertigte, war einer der gemütlichen Art. Ein Blick auf meine Zollerklärung und einer in den Zampel, das war’s. Er merkte noch an, dass der Kaffee duftete und widmete sich meinen Mitreisenden.

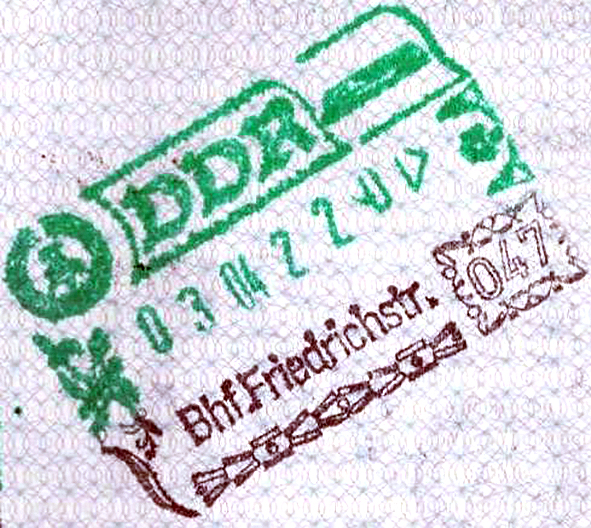

Solch einen Stempel bekam ich in meinen Reisepass. Foto: Cyzen/CC BY-SA 4.0

Grenzposten am Bahnhof Friedrichstraße

Das waren alles Senioren. Ich war mit meinen damals 20 Jahren mit Abstand einer der Jüngsten im Zug. Von Bremen aus war ich zuerst nach Hannover gefahren. Dort stieg ich in einen der D-Züge, die über Magdeburg zuerst nach West-Berlin fuhren. Nach einem Stopp am Bahnhof Zoologischer Garten rollte der Zug über die Spree in den Bahnhof Friedrichstraße. Hier hatte ich nach der Grenzkontrolle mein zweites und mein drittes Aha-Erlebnis: „Bitte gehen Sie in die Mitte des Zugs“, lautete die Ansage – der Bahnsteig war zu kurz. Dies war Aha-Erlebnis Nummer zwei. Nummer drei war bedrückend: Überall standen bewaffnete Grenzposten mit Maschinenpistole im Anschlag.

Die Abfertigung zur Einreise ging schnell über die Bühne. Aber offiziell angekommen war ich in der „Hauptstadt der DDR“ noch nicht. Dies geschah erst am nächsten Tag. Meine Tante und ich machten uns früh auf den Weg zur nächsten Dienststelle der Deutschen Volkspolizei – so hießen die Polizeireviere in der DDR. Wir betraten den Dienstraum und stellten mich vor. Meinen Redeschwall unterbrach eine resolute, aber sehr nette Dame auf der anderen Seite des Tresens: „Moment, Sie sind ja noch gar nicht da.“ Sie nahm meinen Reisepass und stempelte ihn mit einer weit ausholenden Bewegung. Dabei sprach die Dame einen Satz, der mir noch heute wie eine ideologisch-bürokratische Zauberformel vorkommt: „Willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik!“

Der Berliner Fernsehturm war schon zu DDR-Zeiten ein Anziehungspunkt. Foto: Ulf Buschmann

Mittagessen im Funkturm-Restaurant

Den Sonnabend nutzten meine Tante und ich zu einem Rundgang durch Ost-Berlin. Sie zeigte mir all das, was mich interessieren könnte – und es auch tat. Mit der S-Bahn fuhren wir zum Alexanderplatz, bummelten durchs Zentrum-Warenhaus, schauten auf der Museumsinsel vorbei und warfen einen Blick in den Palast der Republik. Dabei wurde meine Tante nicht müde, die guten Entwicklungen der DDR zu preisen.

Das Highlight des ersten Tages war das Mittagessen im Restaurant des Funkturms – nicht, weil das Essen etwas Besonderes war. Mich faszinierten vielmehr der Ausblick auf die Stadt aus der sich langsam drehenden Kugel und die Art, wie Gastronomie in der DDR funktionierte. Gäste mussten entweder lange im Voraus ihre Plätze bestellen oder oftmals lange warten. Dabei gab es im Restaurant Platz ohne Ende.

Trinkgeld in D-Mark

Doch scheinbar hatte es meine Tante geschafft, im Voraus einen Platz für uns zu organisieren. Jedenfalls wurden wir an der nicht gerade kurzen Schlange vorbei gelotst. Das brachte uns logischerweise mindestens böse Blicke der anderen wartenden Gäste ein. Und als meine Tante einem der Kellner dann auch noch mit stolzem Ton erzählte, dass ich ihr Neffe aus dem Westen sei, hellte sich das Gesicht des Menschen auf und er wurde um Längen freundlicher. Ich meine mich zu erinnern, dass meine Tante mir den Tipp gab, dem Kellner ein bisschen Westgeld zuzustecken.

Schloss Cecilienhof in Potsdam: Blick auf das Hauptgebäude mit Eingang im Jahr 1957. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-49658-0002 / Mihatsch / CC BY-SA 3.0 DE

Die kommenden Tage vergingen quasi wie im Fluge. Zwei- oder dreimal besuchte uns J. noch. Einen Tag waren wir sogar mit ihm in Potsdam und besichtigten Schloss Cecilienhof. Mich faszinierten der Park und vor allem natürlich das Museum, das es dort gab. Zur Erinnerung: Das Anwesen war nicht nur das Schloss der preußischen Könige. Dort entschieden auch die Siegermächte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945, wie es mit Deutschland weitergehen sollte.

So sah das Holländische Viertel in Potsdam in DDR-Zeiten aus.

Potsdam City

Auch einen Abstecher in die Potsdamer City machten wir. Zu meinem Bedauern merkte ich schnell, dass ich in Sachen Potsdamer Stadtentwicklung doch erhebliche Defizite hatte. Besonders J. tat sich mit allerlei Erklärungen hervor. Er wurde nicht müde zu betonen, welche Mühe es gekostet habe, den Potsdamer Kern wieder aufzubauen. Was die DDR geschafft hatte, wollte er mir unbedingt im Holländischen Viertel zeigen.

Die Rückfahrt war ein Erlebnis für sich: Wir waren wieder mit J.s Wartburg unterwegs. Auf dem Berliner Ring schaute ich zufällig auf den Tacho. J. fuhr mit 120 Stundenkilometern. Das wunderte mich. Ich fragte ihn etwas ungläubig, ob die strengen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 100 Stundenkilometern nicht mehr gelten würden und ob er keine Angst habe, geblitzt zu werden. Seine Antwort: Natürlich habe sich an den Geschwindigkeitsbegrenzungen nichts geändert. Auf meine Frage nach den Befürchtungen in Sachen blitzen ist mir sein Kommentar im Ohr geblieben: „Man muss bloß wissen, wo sie stehen.“

Die Berliner Mauer im Zustand der 1980er-Jahre. Ich war froh, sie auch einmal von der anderen Seite zu sehen. Foto: Ulf Buschmann

Besuch bei der Cousine

Meine Cousine und ihren Freund und späteren Ehemann traf ich einige Tage später. Glücklicherweise waren ihr Westkontakte nicht verboten. Am ersten Abend begleitete mich meine Tante, ging aber nach einiger Zeit wieder nach Hause. Meine Cousine und ich hatten genug Zeit, uns zu unterhalten. Dabei stellte sich schnell heraus, dass sie im Gegensatz zu meiner Tante sehr systemkritisch war. Fernsehen, nein, das schaute sie nicht. Dafür hörten sie und ihr Freund sehr gerne Musik.

Als wir das erste Mal dort waren, drehte auf dem Plattenteller eine Bluesplatte. Ich freute mich, hatten wir doch den gleichen Geschmack. Doch leider seien derartige Platten sehr schwer zu bekommen, klagte mir meine Cousine ihr Leid. Kurz bevor ich mich schon auf den Rückweg machen wollte, kam auch ihr Freund von der Arbeit. Sein Schichtplan ließ es leider nicht zu, dass wir uns länger unterhielten.

Dafür verabredete ich mich mit meiner Cousine für den nächsten Abend. Wir gingen ins Kino. Danach wäre ich gerne noch mit ihr etwas trinken gegangen. Doch alle Kneipen und Restaurants waren schon geschlossen. Mit ironischem Unterton meinte meine Cousine, dass es doch nicht angehen könne, in der Woche um diese Zeit noch geöffnet zu haben. Schließlich müssten die Werktätigen doch zur Arbeit!

In diesem Gebäude saß der Staatsrat der DDR, seit 2006 Sitz der European School of Management and Technology. Foto: Ulf Buschmann

Zum Abschied in den Intershop

Meine Reise näherte sich dem Ende. Wir wollten zu Ostern noch etwas einkaufen, vor allem eben für die Kinder meiner anderen Cousine und die der Verwandtschaft väterlicherseits, mit denen sich die Berliner über Ostern treffen würden. Wir gingen also zu einem der Intershops im Zentrum Berlins, eben dem an der Friedrichstraße. Ich kaufte die Ü-Eier und einige Tafeln Milka-Schokolade. „Oh, da werden sich die Kinder aber freuen“, sagte meine Tante mit einem Lächeln im Gesicht.

Etwas peinlich jedoch war mein Ansinnen, auch etwas Schönes für J. zu kaufen. Da er ständig einen Fotoapparat dabei hatte, entschloss ich mich spontan, ihm zwei Filme zu kaufen. Doch er lehnte mein Geschenk ab und deutete mir, dass ich die beiden Kodak-Filme doch bitte mit nach Hause nehme. Die Maschinen in der DDR könnten die Filme nicht verarbeiten, war seine Begründung. Ich fand es schade, fügte mich aber.

Speziell diese Geschichte beschäftigte mich noch recht lange. Als ich die Geschichte zu Hause erzählte, konnten sich auch meine Eltern und Freunde darauf keinen Reim machen. Das geschah erst 30 Jahre später. Aber das ist nur eine kleine Anekdote. Hauptsache, ich hatte die Chance, meine Verwandten zu besuchen und etwas über die Realität in der DDR zu erfahren. Damals, 1986, in der Woche vor Ostern.

Reisen in die DDR

Wer in die DDR reisen wollte, hatte es nicht einfach. Voraussetzung dafür war eine Einladung – ich hatte eine von meiner Tante per Post bekommen. Damit musste ich bei der Ständigen Vertretung der DDR in Bonn einen Antrag auf Ausstellung eines Visums stellen. Das alles dauerte einige Wochen. Hintergrund: Während die Bundesrepublik die DDR völkerrechtlich nie anerkannt hatte, war der Westen für die Regierung in Ost-Berlin sogenanntes Nicht-Sozialistisches Wirtschaftsgebiet beziehungsweise Ausland. Deshalb waren Einreisen nur mit Reisepass und Visum notwendig. Erst mit dem Grundlagenvertrag wurden die Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik mehr schlecht als recht definiert.

Wer von West nach Ost wollte, hatte es recht einfach. Schwerer war es für Menschen aus der DDR, in den Westen zu reisen. Erlaubt war es im Prinzip nur für Rentner. Ausnahmen gab es für die sogenannten Reisekader, etwa um Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen. Auch dringende Familienangelegenheiten wie die Beerdigung eines Verwandten waren ein Grund für Westreisen.

Wer die Reise antreten durfte, war häufig mit dem Zug unterwegs. Bis zum Ende der DDR hielt sich der Begriff „Interzonenzug“. Diese Bezeichnung hatte es offiziell bis in die 1960er-Jahre hinein in beiden deutschen Staaten gegeben. Im Grunde waren es D-Züge, die Reisegeschwindigkeit von der innerdeutschen Grenze bis nach Berlin war jedoch aufgrund des schlechten Zustandes des Schienennetzes gering.

Zwischen der Grenze in Helmstedt und Magdeburg etwa ging es stellenweise nur mit 40 Stundenkilometern voran. Die Interzonenzüge hießen im DDR-Volksmund auch „Mumienexpress“, weil sie zum Großteil von Senioren benutzt wurden.

Bilder von damals

In unserer Diashow zeigen wir Impressionen aus Berlin, als es die DDR noch gab.