Die Würfel waren gefallen

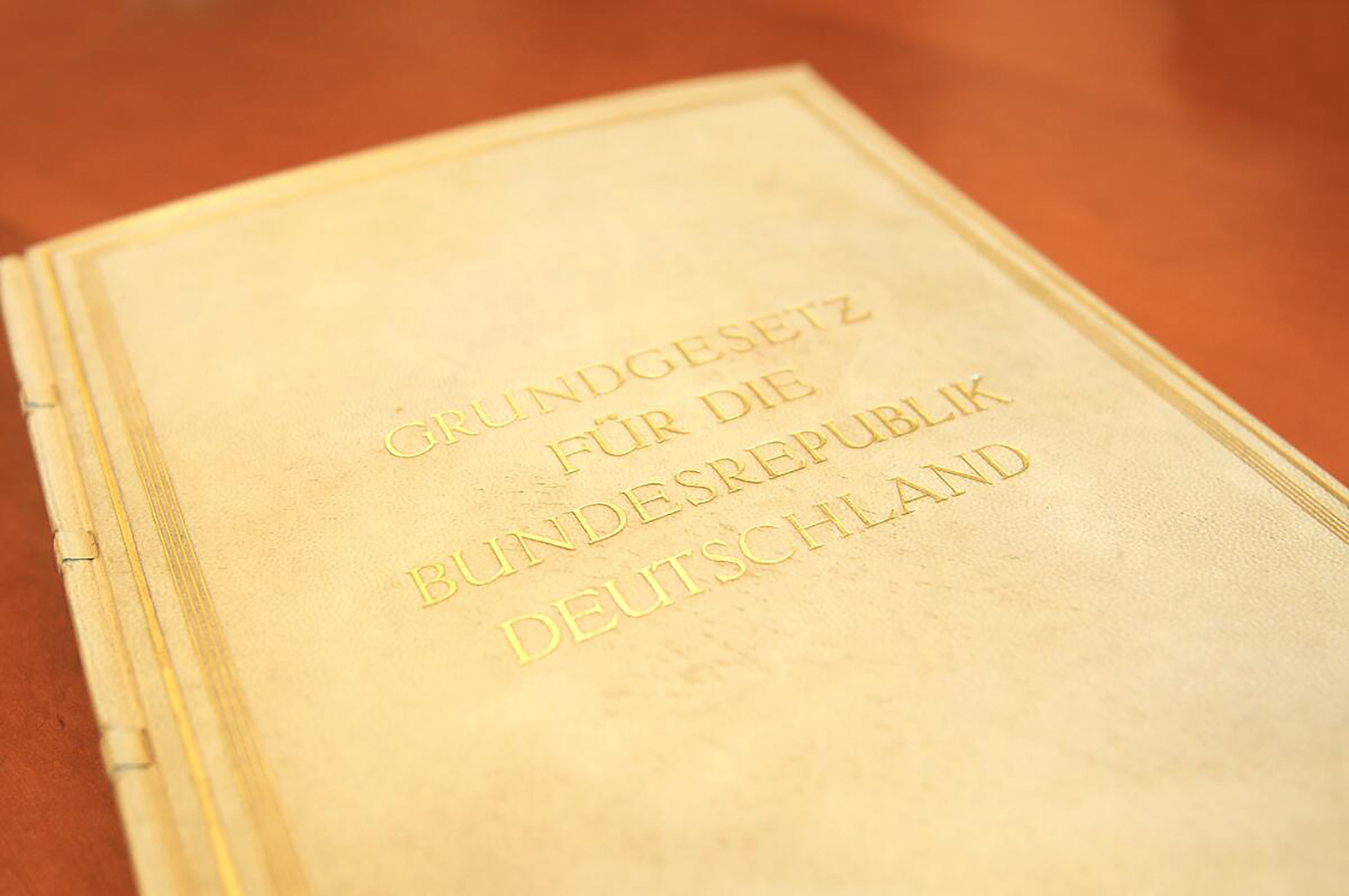

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet, am 24. Mai trat es in Kraft. Dessen Vorgeschichte reicht zurück bis in den Dezember 1947. Die Verhandlungen darüber wären fast gescheitert. Bremens Bürgermeister Wilhelm Kaisen gehört auf deutscher Seite zu den Rettern.

Von Ulf Buschmann

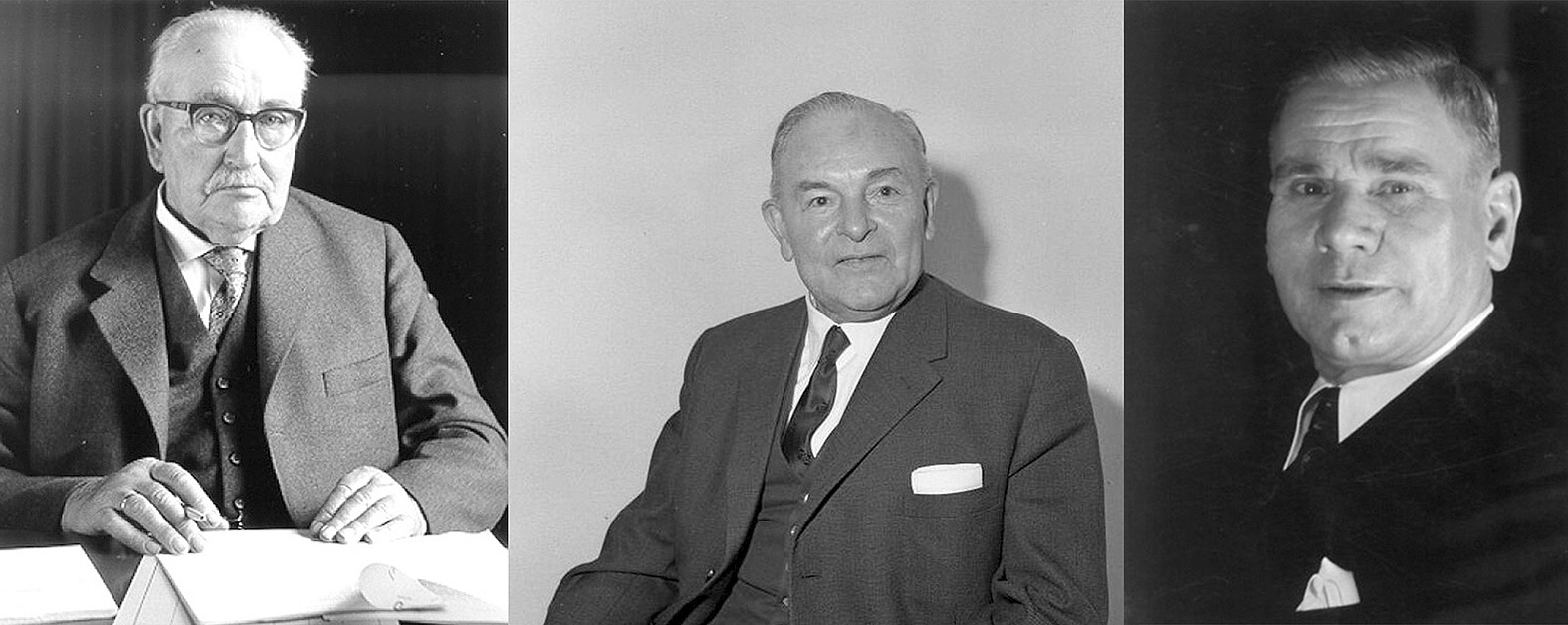

23. Mai 1949: Vor 75 Jahren wurde das „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ verkündet. Einen Tag später trat die als Provisorium gedachte Verfassung des westdeutschen Teilstaats in Kraft. Sicher war dies bis zuletzt nicht, hatten die meisten Vertreter der Länder doch ordentlich Bauchschmerzen. Als die Abschlussverhandlungen mit den Allierten im Vorfeld des eigentlichen Verfassungskonvents zu scheitern drohten, retteten zwei Norddeutsche und ein Süddeutscher das Projekt: der Bremer SPD-Bürgermeister Wilhelm Kaisen, sein Hamburger Parteifreund, Bürgermeister Max Brauer und Bayerns Ministerpräsident Hans Erhard CSU. Die drei Männer erwiesen sich in dieser Nachkriegskrise als geschickte Taktierer.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die meisten deutschen Städte schwer beschädigt – wie der Bremer Westen. Royal Air Force

Bis dato galt bei den Mitgliedern der westdeutschen Länder immer noch, was sie bereits in den Monaten zuvor kundgetan hatten: Ein Weststaat ohne die Schwestern und Brüder in der Zone sei für sie unvorstellbar! Doch im Grunde genommen waren die Würfel hierzu längst gefallen – zumindest bei den westlichen Besatzern, den USA, Großbritannien und Frankreich. Wie sie sich die staatliche Zukunft Deutschlands vorstellten, machten sie den obersten Repräsentanten der drei Westzonen am 1. Juli 1948 klar. Im Hauptquartier der Amerikaner in Frankfurt am Main bekamen die Ministerpräsidenten und Bürgermeister die „Frankfurter Dokumente“ überreicht. Diese waren quasi eine Anweisung, dass sich die Deutschen möglichst zügig Gedanken über einen Weststaat zu machen hatten.

Den Ausschlag zu dieser neuen Strategie der West-Alliierten hatte letztlich das Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz der vier Siegermächte im Dezember 1947 in London gegeben. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte festgestanden haben: Eine gesamtdeutsche Lösung für das in vier Besatzungszonen aufgeteilte Land würde es auf absehbare Zeit nicht geben. Deshalb verfolgten insbesondere die USA und Großbritannien die Gründung eines westdeutschen Staates. Von ihrer Idee konnten sie auch die drei Beneluxstaaten Belgien, die Niederlande und Luxemburg überzeugen.

Die Besatzungsmächte sorgen halbwegs für Ordnung und kontrollieren die Bevölkerung. Foto: Sgt. Midgley/No 5 Army Film & Photographic Unit

Frankreich lenkt ein

Frankreich, das aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen statt eines westdeutschen Staates lieber einen losen Bund von Kleinstaaten gesehen hätte, schwenkte letztlich auf die Linie der anderen fünf Staaten ein. Die eigenen Sicherheitsbedenken konnte Paris über Bord werfen, weil die Regierung die Zusage bekommen hatte, dass der künftige westdeutsche Staat als Bestandteil eines europäisch-atlantischen Staatensystems eingebunden sein werde. Hierzu zählte auch eine internationale Kontrolle des Ruhrgebiets. Und wenn es denn eine eigenständige westdeutsche Verfassung geben sollte, müsste diese natürlich von den Besatzungsmächten genehmigt werden.

Dreieinhalb Monate später, am 7. Juni 1948, zwei Wochen vor der westdeutschen Währungsreform mit der daraus folgenden endgültigen deutschen Teilung mit der sowjetischen Blockade der West-Berlins, präsentierten die West-Alliierten in den „Londoner Empfehlungen“ ihre Umrisse eines Weststaates – mit denen auf deutscher Seite niemand wirklich zufrieden war.

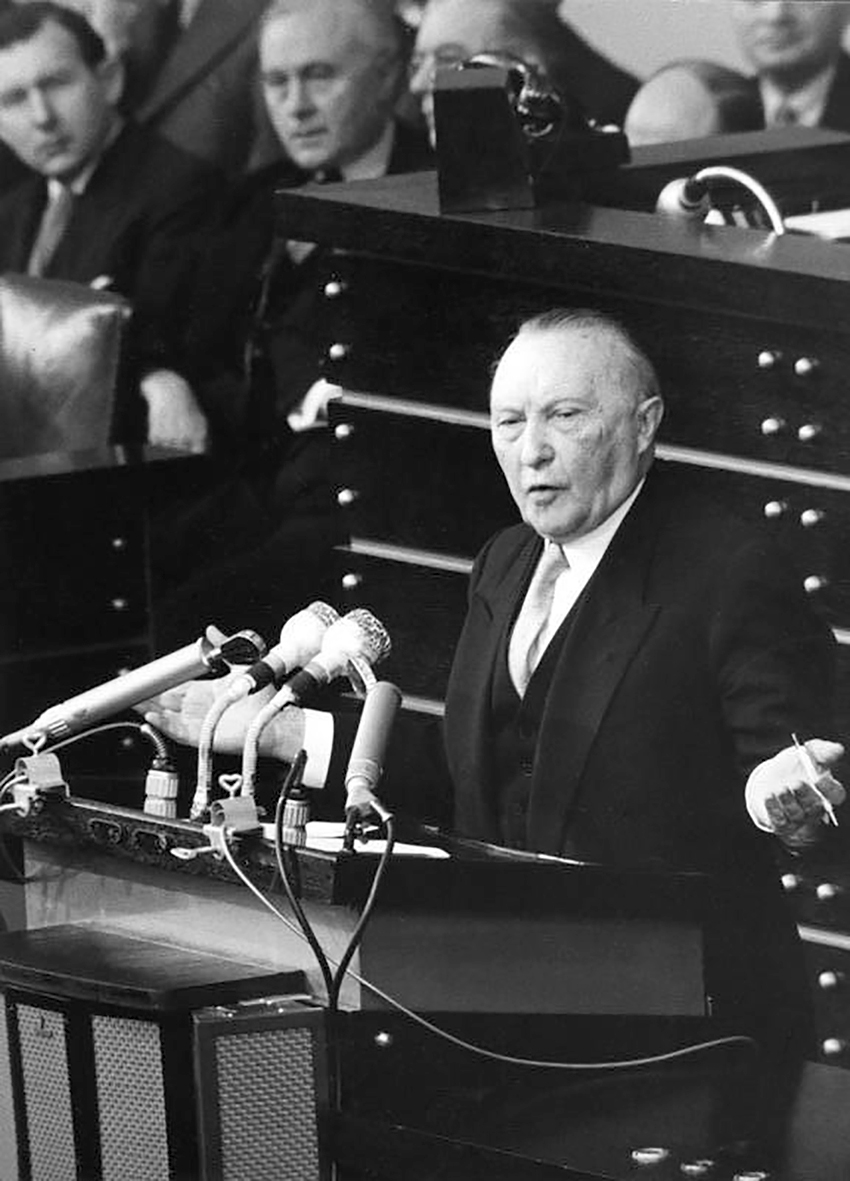

Konrad Adenauer war gegen eine internationale Kontrolle des Ruhrgebiets. Foto: Bundesarchiv/Rolf Unterberg/CC-BY-SA 3.0

Die Sozialdemokraten unter ihrem damaligen Vorsitzenden Kurt Schumacher monierten, dass die „Londoner Empfehlungen“ für eine politische und wirtschaftliche Erholung und Wiederherstellung Deutschlands nicht ausreichten. Und dann war da noch die CDU mit ihrem starken Mann Konrad Adenauer, dem früheren Kölner Oberbürgermeister und späteren ersten Kanzler der Bundesrepublik. Ihm stießen die Ideen der Alliierten insbesondere aus drei Gründen sauer auf: Erstens war Adenauer der Meinung, dass (West-) Deutschland durch die angestrebte internationale Kontrolle des Ruhrgebiets die Kontrolle über die Wirtschaft und den Außenhandel genommen werde. Zweitens bezeichnete es Adenauer trotz aller eigenen Ideen einer Westbindung als Übel, dass die USA, Großbritannien und Frankreich die Verfassung genehmigten – wie es später mit dem Grundgesetz geschah.

Hier geht es zum Newsletter

Ausgewählte Beiträge schon vor allen anderen lesen?

Keine Problem, trage dich einfach in unseren Newsletter ein.

Inhalt der Frankfurter Dokumente

1. Juli 1948: Dieser Tag markiert nach Meinung des Historikers Wolfgang Benz die Wende weg vom alliierten Kriegsrecht hin zu deutscher Eigenverantwortung. Hintergrund: An diesem 1. Juli waren die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder ins Hauptquartier der Amerikaner nach Frankfurt am Main bestellt worden. Dort sollten ihnen in einem feierlichen Akt die „Frankfurter Dokumente“ überreicht werden. Darin waren die Vorstellungen der Alliierten für die Zukunft Deutschlands niedergeschrieben worden.

Im ersten der Dokumente bekamen die Ministerpräsidenten beziehungsweise Bürgermeister der beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg die Ermächtigung, bis zum 1. September 1948 eine Versammlung zur Erarbeitung einer demokratischen Verfassung einzuberufen. Dokument Nummer zwei befasste sich mit der territorialen Neugliederung Westdeutschlands. Dies betraf den Südwesten und den Nordwesten. Dokument Nummer drei legte fest, dass nach der Gründung des westdeutschen Staates ein Besatzungsstatut in Kraft treten sollte.

Kleiner Exkurs zur territorialen Neugliederung: Über einen „Nordstaat“ wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder diskutiert, dieser jedoch nie verwirklicht. Anders im Südwesten: Das Grundgesetz galt zunächst für die Länder Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden. Sie schlossen sich erst mit Wirkung vom 25. April 1952 zu Baden-Württemberg zusammen.

Was die Alliierten „Frankfurter Konferenz“ nannten, war laut Historiker Benz im Grunde keine. Dies erklärt er ausführlich in Heft 259 der „Informationen zur politischen Bildung“, das von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird: „Von einer Konferenz zwischen alliierten und deutschen Vertretern kann man eigentlich nicht sprechen, denn wesentliche Elemente einer Konferenz wie partnerschaftliche Diskussion, Austausch von Argumenten, Suche nach Kompromissen fehlten bei der Zusammenkunft. Es handelte sich um die Entgegennahme alliierter Vorstellungen, die den Charakter von Weisungen hatten, wenn man sich nicht einfach verweigern wollte.“

Die westdeutschen Ministerpräsidenten während ihrer Beratungen zu den „Frankfurter Dokumenten“ auf dem Rittersturz bei Koblenz vom 8. bis 10. Juli 1948. Foto: Bundesarchiv

Beratung auf „Schloss Rittersturz“

Diese Kröte mussten die Ministerpräsidenten und Bürgermeister erst einmal schlucken. Dabei half die Konferenz eine Woche später: Die Repräsentanten der Länder trafen sich vom 8. bis 10. Juli 1948 zu Beratungen im Hotel „Schloss Rittersturz“ bei Koblenz. Parallel dazu trafen sich die Parteispitzen von CDU/CSU und SPD. Während die Christdemokraten den alliierten Vorstellungen positiv gegenüberstanden, gaben sich die Sozialdemokraten reservierter – wobei sie gespalten waren: in die Fraktion der Befürworter, bestehend aus den Bremern, Hamburgern und Hessen, und denen der Ablehner.

Das Ergebnis der Rittersturz-Konferenz war ein Ja und ein Nein: Einerseits brachten die Ministerpräsidenten das Primat der Alliierten zum Ausdruck. Andererseits müsste verhindert werden, dass die Länderchefs die deutsche Einheit preisgeben würden. Sie schlugen deshalb vor, dass die USA, Großbritannien und Frankreich bereits vor der Gründung eines westdeutschen Staates ein Besatzungsstatut verabschieden sollten. Weiterhin sollte es keine Nationalversammlung zur Erarbeitung einer Verfassung mit anschließender Volksabstimmung geben. Stattdessen sollten die Länder Vertreter für ein Gremium wählen, das ein provisorisches sogenanntes Grundgesetz erarbeitete.

Die Ablehnung der alliierten Oberbefehlshaber folgte auf dem Fuße – aus unterschiedlichen Gründen. Die „Londoner Empfehlungen“ vom 7. Juni als Grundlage der „Frankfurter Dokumente“ seien als Handlungsanweisungen zu betrachten, ließen sie die Ministerpräsidenten wissen. Nun begann die schwierige Suche nach Kompromissen, denn die Länderchefs wollten ihren grundsätzlichen Vorbehalt gegen einen westdeutschen Teilstaat nicht aufgeben – sie zogen sich zu einer Tagung ins Kloster Herrenchiemsee zurück. Am 26. Juli 1948 übergaben die Ministerpräsidenten und Bürgermeister ihre Antwort an die Alliierten: Der Begriff „Grundgesetz“ sollte durchgesetzt werden. Die Ratifizierung war durch die Länderparlamente vorgesehen. Und: Der westdeutsche Staat wäre als „Kernstaat“ zu verstehen und somit Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs.

Die Taktierer

Historiker Benz beschreibt die Situation damals so: „Bei den Abschlussverhandlungen mit den Militärgouverneuren am 26. Juli zeichnete sich zunächst eine Ablehnung der deutschen Wünsche und ein Scheitern der Verhandlungen ab. Dem Hamburger Bürgermeister Max Brauer (SPD), Bayerns Ministerpräsident Hans Erhard (CSU) und Wilhelm Kaisen, Bremens sozialdemokratischem Bürgermeister, gelang es jedoch durch geschicktes Taktieren, ein alle Beteiligten befriedigendes glückliches Ende der Konferenz zu befördern. Im Namen der drei westlichen Besatzungsmächte gab General Koenig (USA, d.R.) schließlich das offizielle Einverständnis zur Errichtung der Bundesrepublik.“

Sie retteten das Grundgesetz (v.l.): Wilhelm Kaisen, Hans Erhard und Max Brauer. Fotos: Bremer Senat/Bundesarchiv/Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung

Jetzt konnten die Verantwortlichen auf deutscher Seite das Gaspedal durchtreten: Vom 10. bis 23. August 1948 kam im Schloss Herrenchiemsee der Verfassungskonvent zusammen. Ihm gehörten 30 Experten aus Rechtswissenschaften und Politik an. „Alle westdeutschen Länder waren vertreten; auch Berlin konnte durch Otto Suhr (SPD, 1894-1957) in beratender Funktion teilnehmen“, heißt es hierzu auf der Internetseite „Historisches Lexikon Bayerns“, die von der Bayerischen Staatsbibliothek betrieben wird. Das Gremium „leistete schließlich so überzeugende Arbeit, dass die spätere Verfassunggebende Versammlung in Bonn auf seinen Vorarbeiten aufbaute“. Und: „Der Konvent entwarf eine Verfassung, die schließlich für die Ausarbeitung eines Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland maßgeblich wurde.“ Im Vergleich stapelten die Mitglieder des Verfassungskonvents eher tief: Sie nannten ihr 95 Seiten umfassendes Dokument bescheiden „Tätigkeitsbericht“.

Historiker Benz schreibt ebenfalls, dass die Ergebnisse des Konvents „die Debatte der folgenden Monate im Parlamentarischen Rat von kaum zu überschätzender Bedeutung“ gewesen seien. Und: „Die strittigen Probleme von Herrenchiemsee waren wenig später auch die Streitfragen in Bonn. Der Hauptunterschied zwischen Herrenchiemsee und Bonn lag darin, dass hier die Probleme theoretisch erörtert und dargelegt werden konnten, dort aber politische Entscheidungen und Kompromisse gefunden werden mussten.“

Im Museum König in Bonn konstituierte sich der Parlamentarische Rat. Foto: Simbel/CC-BY-SA 3.0

Parlamentarischer Rat

In den kommenden Wochen ging alles ganz schnell: Die elf Landtage mussten ein gleichlautendes Gesetz beschließen, in dem unter anderem festgelegt wurde, dass das verfassungsgebende Gremium den Titel „Parlamentarischer Rat“ tragen sollte. Dieser trat das erste Mal am 1. September 1948 zusammen. Jeweils ein Abgeordneter vertrat 750.000 Einwohner, mindestens stand jedoch jedem Land ein Parlamentarier zu. Sie wurden von den Landtagen delegiert. Alles in allem hatte der Parlamentarische Rat 65 Mitglieder, da auch noch Experten dabei waren. Als Tagungsort wurde die ehemalige Pädagogische Akademie in Bonn gewählt. Der Grund war ein politischer: Die Stadt lag in der britischen Zone, in der sich die Vertreter der Länder zu Fragen der Gründung des westdeutschen Staates bislang nicht getroffen hatten.

Februar 1949: Das Grundgesetz war in seinen Grundzügen fertig. Doch so einfach ging es dann doch nicht, denn den Alliierten missfielen zentrale Teile, die dann auch überarbeitet werden mussten. Dabei handelte es sich um die Struktur der Finanzverwaltung sowie die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern – die Länder sollten mehr Einfluss, der Bund weniger bekommen. Ende April 1949 einigten sich die Vertreter des Parlamentarischen Rates mit den Alliierten. Die Genehmigung erfolgte am 12. Mai, die Länderparlamente konnten sich an die Ratifizierung machen. Das geschah, nur Bayern lehnte den Grundgesetzentwurf mit 101 zu 63 Stimmen ab – allerdings nicht grundsätzlich, nur wegen sogenannter föderalistischer Vorbehalte. Deshalb trat das Grundgesetz auch in Bayern in Kraft.

Unterstützen Sie uns im Gegenwert einer Tasse Kaffee oder Tee. Den Hintergrund erfahren Sie hier!

Fünf Jahre nach dem Krieg

Am 8. Mai, genau vier Jahre nachdem das Deutsche Reich die Kapitulationsurkunde unterzeichnet hatte und der Zweite Weltkrieg in Europa vorbei war, verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Es wurde am 23. Mai verkündet und trat einen Tag später in Kraft. Am 10. Mai wurde Bonn zur Bundeshauptstadt gewählt. Auch Frankfurt am Main war im Rennen, die Entscheidung zugunsten der Stadt am Rhein fiel knapp aus.

Doch damit war die Arbeit des Parlamentarischen Rates längst nicht beendet. Das Gremium musste bis zur ersten Bundestagswahl am 12. September 1949 noch einige Punkte abarbeiten – dies betraf in erster Linie die Schaffung staatlicher Strukturen. Der Grund: Die Bundesrepublik Deutschland, wie der westdeutsche Teilstaat sich nannte, war erst einmal als eine Idee an den Start gegangen, die Institutionen hatten noch gefehlt.

Konrad Adenauer mi seinerm Wirtschaftsminister Prof. Ludwig Erhard. Foto: Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0

Auf politischer Ebene setzte nach der Verabschiedung und Verkündung des Grundgesetzes der Wahlkampf ein. Die CDU/CSU und die neue Partei FDP hatten sich früh für ein Bündnis ausgesprochen. Beide Parteien setzten den Ex-Direktor des Wirtschaftsressorts der ehemaligen amerikanisch-britischen Bizone und künftigen Bundesminister Ludwig Erhard zusammen mit Adenauer erstmals als Wahllokomotive ein. Gegenspieler der bürgerlichen Parteien war die SPD mit ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher.

Am 14. August 1949 wurde der erste Deutsche Bundestag gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent. Das Ergebnis fiel knapp aus: Die CDU/CSU kam auf 31,0 Prozent. Die Sozialdemokraten erreichten 29,5 Prozent. Auf Platz drei kam die FDP mit 11,9 Prozent. Ebenfalls im neuen Bundestag vertreten waren die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD, 5,7 Prozent), die Zentrumspartei (3,1 Prozent), die Bayernpartei (BP, 4,2 Prozent), die Deutsche Partei (DP, 4,0 Prozent) sowie diverse kleinere Parteien und Einzelabgeordnete. Die Fünf-Prozent-Hürde wurde auf Bundesebene erst zur zweiten Bundestagswahl 1953 eingeführt.

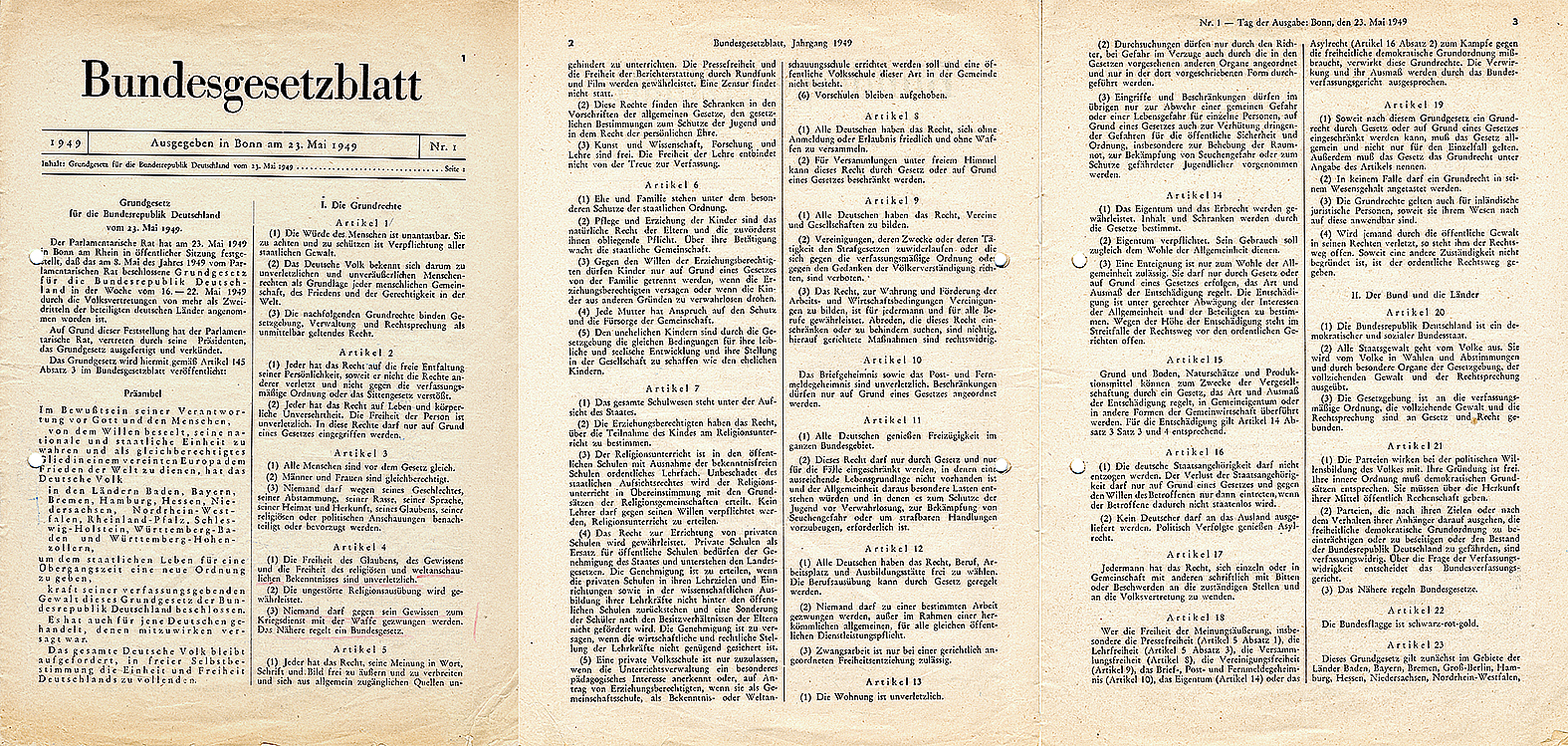

Das am 23. Mai 1949 verkündete Grundgesetz wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Repro: Ulf Buschmann

Historiker Benz bewertet den Ausgang der Wahl so: „Erhard entschied als Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft wesentlich das Ergebnis vom 14. August 1949, das Konrad Adenauer die erste Koalitionsabsprache ermöglichte: Der Vorsitzende der FDP, Theodor Heuss, sollte Bundespräsident werden, er selbst wollte sich um das Amt des Kanzlers bewerben.“ So geschah es.

Die weiteren Stationen waren die Konstituierung des Deutschen Bundestages am 7. September, die Wahl von Theodor Heuss in der Bundesversammlung am 12. September sowie die Wahl Konrad Adenauers zum Regierungschef drei Tage später. Es folgten die Vereidigung der Bundesregierung und Adenauers erste Regierungserklärung. Dies war juristisch die Geburtsstunde der Bundesrepublik. Einen Tag später machten Adenauer und einige Minister den Antrittsbesuch auf dem Petersberg. Dort residierten die Befehlshaber der West-Alliierten, die sich jetzt „Hohe Kommissare“ nannten. Sie setzten als letzten Konstituierungsakt das Besatzungsstatut für die Bundesrepublik in Kraft.

Kaffee oder Tee?

Wenn Ihnen mein Inhalt gefällt, freue ich mich über eine Unterstützung.

Vielen Dank. Warum wir so gerne Kaffee trinken erfahren Sie hier.

Kaffee oder Tee?

Sie können Ihren Betrag auch überweisen!

Ulf Buschmann – IBAN DE87 2905 0101 0015 1469 62 – SWIFT-/BIC-Code SBREDE22XXX

Umsatzsteuer-Nummer: 60 211 30824 – Umsatzsteuer-ID: DE193372570 – Finanzamt Bremen

Daniela Krause

Daniela Krause